«ЧУДНЫЕ» КАМНИ

- klubmedvediza

- 7 июн. 2015 г.

- 6 мин. чтения

«ЧУДНЫЕ» КАМНИ

14.04.2013 года. Воскресный день. Первый полевой выход в этом году. Зима в этот раз задержалась. Еще неделю назад на полях было столько снега, что казалось, до майских праздников он не растает, а как же уже хочется настоящей весны, выйти из душных и тесных домов и квартир, к реке, в лес, в поля. Туда где в укромных уголках бывшего «Каменного стана» возможно, еще сохранились следы быта наших далеких предков, населявших эти места.

Еще в середине 19 века, Ф. Н. Глинка, живший какое-то время в д. Кузнецово, имении своей тещи Голенищевой-Кутузовой. Обратил свое внимание на признаки «древности», это курганы и «чудные» камни. Изучая их, он сделал вывод, что в данной местности проживал «неведомый народ». Но уже в то время, многие памятники были утрачены, старики рассказывали Глинке, что на берегах речки Каменки, ниже впадения в нее речки Шуйки, именно на том пространстве, которое находится между этой речкою, рекой Медведецией и Новоторжскою большой дорогой (дорога на Никольское) примыкающей в селе Рамешки к Бежецкой дороге, было столько курганов, что негде было ни пахать, ни косить. Но заступ и соха распахали эти сопки и обратили их в пашни. Сколько времени прошло с тех пор, по меркам истории один миг, но за этот миг многое изменилось, исчезло, это и усадьба Голенищевых-Кутузовых в д. Кузнецово, имение князей Голицыных в селе Замытье, имения князей Мещерских, Римских-Корсаковых, Трубниковых, Воробьевых, Завьяловых, и других. А что же говорить о более древних памятниках.

Читая заметки Глинки «О древностях в Тверской Карелии» можно предположить, что Федор Николаевич в основном исследовал те земли, которые были в ведении его тещи и жены, а земли принадлежащие другим землевладельцам исследовались им в меньшей мере, а возможно и вовсе не исследовались, и резонно предположить, что что-то могло и укрыться от его пытливого глаза, не подверглась разрушению в период коллективизации, а затем мелиорации, и где-то в лесах еще сохранились свидетели «давно минувших лет».

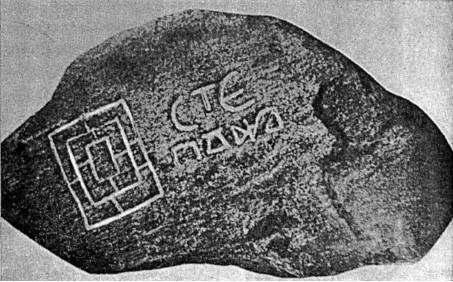

Что касается курганов то их на территории нашего района в свое время довольно хорошо исследовали, определили и отнесли к памятникам истории, а вот что касается «чудных» камней на которые обратил внимание Ф. Н. Глинка, мы к сожалению знаем очень мало. Единственное что до нас дошло, опять же благодаря Глинке, то это описание найденного им на прудовском поле знаменитого камня с надпись «Степан» и изображением как он предполагал плана какого-то строения

Но к сожалению и он пропал. Глинка передал его в Тверской краеведческий музей, где он и хранился до Великой отечественной войны. Но после немецкой оккупации г. Калинина камень пропал из музея, якобы был уничтожен в результате бомбежки.

В целях изучения и популяризации истории родного края, мы решили, открыть поисковый сезон 2013 года с поиска на территории нашего района таких памятников как «Чудные» камни.

Начали с разведки полей расположенных на землях, в свое время граничащих с землями Глинки. Я намеренно не хочу указывать географические координаты местности, которая исследовалась нами в этот день по той причине, что наши находки могут вызвать интерес у той группы людей, которые в истории и краеведении видят только материальную выгоду и своими действиями могут нанести ущерб.

И так что же мы обнаружили в первый день «поискового сезона 2013 г.». Форсируя разлившиеся ручьи, проваливаясь в разбухшую от весенний воды землю, мы вышли на очень интересное место.

Судя по старой карте 1852 года здесь протекал крупный ручей, и на этой точке находилась толи водяная мельница, толи мост. Но это было в 1852 году, а в наше время, благодаря мелиоративным работам проводимых здесь в 70-80 годах прошлого столетия ручей поменял свое русло. Одним из подтверждения нахождения здесь, какого либо объекта могло служить большое количество огромных камней. В народе такие кучи называют «грудницами». Казалось бы, ничего не обычного в этом нет. Таких грудниц у нас в районе очень много, мы до того к ним привыкли что не обращаем на них внимание. Понятно, что они не могли естественным путем сами собой образоваться, естественно их кто-то собрал.

При обработке полей они собирались в одном месте и соседство с нашей грудницей мелиоративного поля, казалось бы, лишний раз подтверждает версию, что валуны собраны именно с этого поля либо крестьянами, либо в период мелиорации этого поля в 70 годы. Но несколько особенностей заставляют отнести эту грудницу к отдельной категории.

Во первых размер камней. Это огромные валуны, перемещение которых даже для современной мощной мелиоративной техники достаточно проблематично, не говоря уже о крестьянах прошлого, в распоряжении которых была лишь лошадь. И если допустить что эти камни убирались с пахотных полей, то было бы проще оттаскивать их к краям поля, а не сосредотачивать их в одном месте, перетаскивая с одного края на другой. В связи с этим можно предположить, что эти валуны были сосредоточены на определенном, небольшом пространстве, и то место где они сейчас находятся, является самой ближней точкой от места их предыдущего нахождения.

Во вторых, сами камни. Повнимательней к ним присмотревшись, мы заметили необычностей нескольких камней, на них на наш взгляд присутствовали следы ручной обработки.

На первом камне, видно долбление и скалывания вокруг камня образовывающие довольно глубокую канавку, которая разделяет камень на две части, большую и малую, туловище и голову.

Если поставить его вертикально, то будет похоже на фигуру человека.

Второй камень, представляет собой плиту, с довольно ровной поверхностью, в центре которой чашеобразное углубление, которое также искусственно углублено. От чащи к краю плиты выдолблен ровный сток. Этот камень мог быть культовым, служить для совершения какого либо древнего священного ритуала.

Третий камень. На нем четко видны черты, проходящие вдоль и поперек камня образующие собой изображения. О природе происхождения этих черт однозначно говорить нельзя,

они могли появиться как вследствие искусственного нанесения, так и в результате волочения, и трения его о другие твердые острые предметы, например, те же камни. Но правильные четкие линии образующие рисунки похожие на древние руны, склоняют к первой версии, об искусственном нанесении этих черт. Точную оценку могут дать только специалисты.

Это наши открытия первого похода. В начале мая по тойже тематике нами была проведена вторая разведочная экспедиция. Одна из «дачниц» деревни Алхимково рассказала нам что около десяти лет назад, разробатывая свой огород она наткнулась на два камня которые ей показались довольно интересными, в них она увидела изображения человеческих лиц. Естественно мимо такой информации мы не могли пройти мимо. Нам удалось найти эти камни, но они оказались простым творением природы. Дейсвительно присмотревшись к ним, применив фантазию, можно увидеть очертания мужских лиц. Так мы развенчали первую легенду о «чудных» камнях.

Но в этот день нам всетаки удалась найти один очень интересный экземпляр в куче камней

выброшенных дачниками из огорода одной из деревень

На нем четко видны следы ручной обработки. Четыре борозды вокруг всего камня создают форму похожую на фигуру человека, каменного идола.

Не о таких ли камнях писал Ф. Н. Глинка «Все эти камни, доселе найденные, отличаются одной странною особенностью. Они каую-бы не имели фигуру, сделаны так, что поставлены на своем подножии, по действию центра тяжести, приметно накрениваются на одну сторону, и остаются всегда в наклонном положении …»

В том же месяце мы решили проверить еще одну легенду о камнях находящихся в нашем районе.

Теперь наш путь лежал в сельское поселение Киверичи, деревню Манушкино. По рассказам в этой деревне находится огромный черный камень, на нем якобы видны какие-то изображения, а сам он такой огромный что сорок лет назад два гусеничных трактора пытавшиеся его оттащить, не смогли его даже сдвинуть с места, якобы этот камень был культовым.

Долго искать этот камень нам не пришлось. Старожилы деревни не только показали нам, где находится камень но и расказали правдивую историю. В 60 годы прошлого столетия в связи с запуском первого спутника земли, первым полетом человека в космос весь мир бредил космосом, и жители деревни Манушкино не были исключением. По инициативе местного учителя истории и краеведа в деревне решили поставить своего рода памятник открытию космической эры в виде камня «метиорита». Благо необычный камень, который учитель принял за метиорит находился рядом, на берегу ручья протекающего не далеко от деревни. Собрав с жителей деревни по рублю наняли трактор который и притащил этого гиганта в середину деревни. Изначально его хотели поставить вертикально, но испугавшись что такая каменная плита может упасть и кого нибудь покалечить, решили оставить его лежачим. С тех пор он так и лежит на обочине центральной улице деревни в зарослях кустарника и крапивы.

Вот так мы развенчали еще одну легенду.

На самом деле камень довольно интересный. Говорить о его космическом происхождении не будем. Но его структура довольна интерсна. Как буд-то огромный кусок бетона состоящий из мелких камушек. Такие камни только меньших размеров мы встречали и ранеше, в д. Воротилово, д. Городок, с. Застолбье, на берегах реки Медведица. Возможно это куски остывшей лавы принесенные к нам ледником.

И на последок еще два камня найденных нами на берегах р. Медведица. Об искуственном их происхождении спорить здесь не приходится, а вот назночение их не известно, что нам и предстоит выяснить.

Первый камень. Вид сверху

Первый камень Вид с боку

Второй камень

Комментарии